Но почему это явление такое редкое? Казалось бы, орбита Венеры находится внутри орбиты Земли, и, по идее, Венера должна довольно часто оказываться между Землёй и Солнцем. Давайте разберёмся.

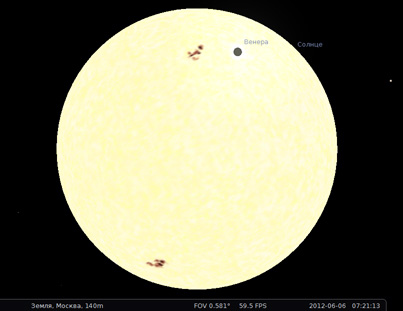

Картинка из программы Stellarium

Во-первых, плоскость орбиты Венеры отклоняется на 3,394° по отношению к эклиптике. И когда планета проходит между Землёй и Солнцем, на небосводе она оказывается к северу или к югу от солнца, т.е. далеко не каждый раз траектория Венеры пересекает эклиптику.

Во-вторых, орбита Венеры намного протяженнее орбиты Меркурия и поэтому ее транзиты случаются реже. В среднем — два раза в столетие с промежутком между ними примерно в 8 лет. Вот почему с момента изобретения телескопа астрономам удалось наблюдать транзиты Венеры лишь 7 раз: в 1631, 1639, 1761, 1769, 1874, 1882, 2004 годах.

Транзиты Венеры возможны только в начале декабря и в июне, когда один из узлов орбиты планеты оказывается перед Солнцем. И происходит это с периодичностью для одного узла 8 и 121,5 года и для другого — 8 и 105,5 года.

24 июня 1761 г. именно во время прохождения Венеры по диску Солнца Ломоносов сделал великое открытие - обнаружил наличие атмосферы у Венеры. При вхождении Венеры на диск Солнца Ломоносов отметил легкое затуманивание солнечного края; когда же планета подходила к другому краю диска, на нем сначала возникла выпуклость («пупырь»), а затем — «срез». Немало астрономов отметили те же явления, но Ломоносов первым объяснил их. «По сим примечаниям,— писал он, — планета Венера окружена знатной воздушной атмосферой, таковой (лишь бы не большею), каковая обливается около нашего шара земного». В 1769 г. аналогичное объяснение описанному явлению дал английский астроном Н. Маскелин, а позднее и другие (В. Гершель, И. Шретер).

Транзиты, как и полные солнечные затмения, — это локальные феномены, то есть они видны лишь на некоторых территориях Земли.

Дополнительная информация о Венере почерпнута отсюда: [ссылка-2].